Wenn Christore Viehweger heute in einen voll besetzten Bus steigt, weiß sie nie, ob sie nicht gleich wieder aussteigen muss, ob der Körper gleich in den Alarmmodus schaltet und das Adrenalin durch ihre Adern schießt. Die Delitzscherin ist über 70, in Altersrente und war bis 2015 im zivilen Bereich der Bundeswehr tätig, diente ihrem Land bei Auslandseinsätzen und leidet bis heute an einer Posttraumatischen Belastungsstörung, besser bekannt unter der Abkürzung PTBS.

„Bis in die 2010er-Jahre war diese Erkrankung zumindest in der Truppe kaum im Fokus“, erinnert sich die ehemalige Reservistin, „und ehrlicherweise muss man sagen, dass auch ein gewisser Geist bei den Soldaten vorherrschte, dass man als harter Kämpfer keine Schwächen kennt“, so das Gefühl der einsatzgeschädigten Frau, wie die Soldatinnen und Soldaten mit dauerhaften Störungen nach militärischen Einsätzen genannt werden.

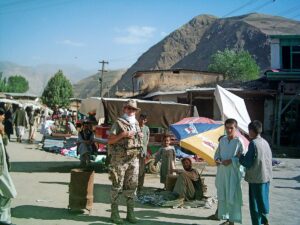

Christore Viehweger war insgesamt sechsmal im Auslandseinsatz, auch im afghanischen Faizabad, Masar-e Scharif und Kunduz, zuletzt 2010 – der Auslandseinsatz, den der damalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg als Erster in Phasen als Krieg bezeichnete, und wo auch die meisten der mittlerweile 129 im Einsatz Gebliebenen gefallen sind. „Es waren in der Summe die vielen Angstsituationen, die ich über Jahre hinweg erlebte, aber nie abschließend verarbeitete“, erklärt sich Christore die Belastungsstörung.

„Es gab sehr viel mehr Kampfgeschehen als es in den Medien berichtet wurde, und für uns Soldatinnen und Soldaten war es ein Einsatz mit permanentem Kampf, Verwundeten und Toten – und in meinem Fall der ständigen Angst, in den Dörfern und Städten in einen Hinterhalt zu geraten oder angegriffen zu werden.“ Als sogenannte dezentrale Beschafferin war sie oft mit den Einheimischen in Kontakt, um Dinge des täglichen Lebens für Truppe zu besorgen.

Auch im Lager gab es keine Sicherheit

Auch im Lager der Bundeswehr war es am Ende nie sicher: „Wenn ich zum Beispiel im Sanitärcontainer duschte, konnten jederzeit Raketen oder Mörsergranaten einschlagen, dann hieß es, in den nächsten Schutzraum zu rennen und zu warten, bis Entwarnung gegeben wurde. Wenn danach der Adrenalinspiegel sinkt, kommt die Angst, und wenn das regelmäßig passiert, bleibt es im Kopf hängen und es entwickelt sich eine PTBS.“

Ebenso erinnert sich Christore, dass sie oft das Kampfgeschehen der Truppen auf Patrouille auf Monitoren mitverfolgen musste, was nervlich ebenfalls stark belastend war. Und noch heute erinnert sie sich daran, wie sie kurz nach dem bekannten Karfreitagsgefecht 2010 in Kunduz zu ihrem fünften Auslandseinsatz ankam und schwer gezeichnete Kameraden vorfand.

„Für die Anerkennung von PTBS muss man kämpfen – auch heute noch“

All diese Erfahrungen arbeiteten in ihr, bis schließlich vor acht Jahren, beim Urlaub in den Masuren, Christores Körper die ganzen traumatischen Erlebnisse nicht mehr unterdrücken konnte. Typischerweise sind es bestimmte Auslöser, also Situationen, die den Betroffenen wieder an die traumatischen Erlebnisse erinnern, die zu akuten Stressreaktionen und Angstzuständen führen und ein Weiter-so unmöglich machen.

Im Bundeswehrkrankenhaus in Berlin durchlief die Delitzscherin viele Tests und Untersuchungen, war über Monate arbeitsunfähig krankgeschrieben, und erst nach zweieinhalb Jahren KzH (krank zu Hause) wurde ihre PTBS mit Bescheid anerkannt. „Daraufhin wollte mich mein Dienstherr kurz vor der Pensionierung entlassen, und nur mit einem Anwalt konnte ich dies verhindern.“ Eine enttäuschende Erfahrung für Christore, die immerhin dem gleichen Dienstherrn sechsmal treu im Auslandseinsatz diente und dafür Verwundung und Tod in Kauf nahm, wie sie unterstreicht.

Hilfe und Unterstützung erhielt sie vor allem vom Bund deutscher Einsatzveteranen – „zwei Stunden nach dem ersten Telefonat erhielt ich schon einen Rückruf, und ich war nicht mehr alleine im Kampf mit den Folgen meiner Einsatzschädigung“.

Ganz allein war Christore jedoch nie, denn ihr Mann Jobst half ihr von Anfang an bei allen bürokratischen Hindernissen und stärkte ihr den Rücken. „Es ist traurig, dass die Betroffenen nach den kriegsgleichen Erlebnissen im Einsatz und der anschließenden Therapie noch einen „dritten Krieg“ ausfechten müssen, nämlich gegen den Dienstherrn Bundeswehr, der sich schwertut, PTBS anzuerkennen und entsprechende Leistungen in der Versorgung der Betroffenen finanziell zu tragen“, befindet Jobst. Das treibe viele Betroffene in Suchtkrankheiten wie Alkohol oder auch in Depressionen – „Zermürbungstaktik“ nennt das die PTBS-Geschädigte.

„Das war eine enorme Belastung“

Bei ihrem eigenen Fall war lange Zeit unklar, ob sie den 40 000 Euro teuren Aufenthalt in einer Klinik im Harz am Ende selber zahlen musste oder nicht. „Das war eine enorme Belastung, die therapeutische Fortschritte bei der Krankheitsbewältigung kaum möglich machte.“ Auch heute noch braucht die ehemalige Bundeswehrangehörige immer wieder Therapien, und es bleibt viel „Schreibkram“ mit dem zuständigen Personalamt der Bundeswehr.

„Mittlerweile sind die Zivilangestellten, die ja auch als Reservisten mit in die Auslandseinsätze müssen, den Soldatinnen und Soldaten gleichgestellt, das war zu meiner Zeit noch nicht der Fall“, so Christore – Verbesserungen gibt es also auch. Diese kann jedoch nicht nur die Bundeswehr selbst erbringen, auch auf die Kameradinnen und Kameraden komme es an, so Christore. „Erhalten Geschädigte begehrte Posten als Berufssoldat mit entsprechenden Erleichterungen und Geldleistungen, ruft das auch schon mal den Neid anderer hervor, der bis zum Mobbing von Kameraden führen kann.“

„Als Einsatzgeschädigte im Bund Deutscher Einsatzveteranen helfen wir uns jedoch gegenseitig“, beteuert sie, „wir sind eine große Familie, und es bleibt keiner allein mit seinem Schicksal.“ Auch das sogenannte Lotsensystem der Bundeswehr, bei dem erfahrene Soldaten beraten und unterstützen, um schnell Hilfe zu finden, habe die Situation der betroffenen Soldaten heutzutage deutlich verbessert.

„Ich habe gelernt, mich runterzuregeln“

Volle Plätze, überfüllte Busse oder Großveranstaltungen sind auch heute, 15 Jahre nach Christores letztem Einsatz, immer noch ein No-Go für die über 70-Jährige. „Ich vermeide bekannte Trigger, also Auslöser von Erinnerungen, und ich kann mittlerweile besser mit schwierigen Situationen umgehen und mich herunterregeln.“ Eine Heilung für PBTS, weiß Christore, wird es erst mal nicht geben, man lerne aber zumindest, damit umzugehen. Jochen Reitstätter