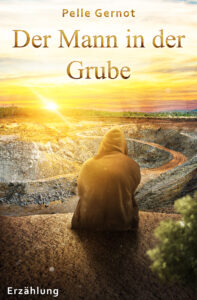

Er lebt allein, fernab der Stadt, seit Jahren schon. Er haust in einer Höhle in einem ehemaligen Tagebau. Der Held ist ein Aussteiger, ein Heimat- loser, einer, der der Zivilisation den Rücken gekehrt hat. Doch „Der Mann in der Grube” – so der Titel der Geschichte – trifft eines Tages auf ein Mädchen, das seine Hilfe benötigt – und eine Hiobsbotschaft überbringt.

Ja, sagt Pelle Gernot, aus dessen Feder die Erzählung stammt, in dem Stoff stecke viel Autobiografisches. Der Leipziger Autor ist in einem Dorf in der Region aufgewachsen, das zu DDR-Zeiten den Baggern zum Opfer fiel. Cröbern, ein Ort zwischen Gaschwitz und Markkleeberg, wurde in den 70er-Jahren weggebaggert und alle Gebäude inklusive der Kirche wurden abgerissen. Heute befindet sich das einstige Dorf im Gebiet der Neuen Harth, bewachsen von Büschen und Bäumen.

Dass die Heimat des 64-Jährigen dem Erdboden gleichgemacht wurde, „das hat mich als Kind sehr geprägt und es hat meine Biografie beeinflusst”, sagt Pelle Gernot. „Meine Familie und ich sind nicht freiwillig gegangen”. Gernot war zehn Jahre, als die Bagger anrückten. Er erinnert sich noch an die nächtlichen Geräusche der Maschinen aus dem Tagebau Espenhain, die im Laufe der Monate immer näherkamen. „Ich fand das furchtbar, es waren Ungetüme für mich, die mir alles wegnehmen wollten.” Und es letztlich auch taten.

Ideeller Verlust schmerzt bis heute

Neben dem Materiellen sei es vor allem der ideelle Verlust, der ihn bis heute schmerzt. „Es ist eine unwiederbringliche Sache”, sagt der Autor. „Man kann seine Heimat verlassen – aus beruflichen Gründen oder weil man die große Liebe woanders gefunden hat. Dann kann man aber immer wieder zurückkehren, kann die Heimat riechen, schmecken, fühlen. Das ist für Menschen aus den verlorenen Orten nicht möglich.” Dass der Verlust endgültig ist, habe er als Kind noch nicht verstanden, aber bereits gespürt.

Daher stammt die Idee für die Erzählung. Der Mann aus dem Tagebau stehe dabei symbolhaft für alle Menschen, die ihre Heimat verloren haben, für den Einschnitt, der damit verbunden sei und der oftmals völlig unterschätzt würde, so Pelle Gernot. „Mich interessieren immer die Antihelden.” Gernot schreibt am liebsten über „ganz normale Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, die sich durchkämpfen müssen und dann beharrlich versuchen, ihr Ziel zu erreichen”. Solche Charaktere seien doch viel interessanter, als ein klassischer Held aus dem Hollywoodfilm, findet er.

„Wenn die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass etwas so passieren kann, wie man es beschreibt, dann packt es die Leserschaft viel mehr, als wenn ich irgendwelche Zombies auferstehen lasse.”

Gernots Erzählung ist zwar fiktional, aber dennoch so nah dran an der Wirklichkeit, dass die Leser sie für möglich halten könnten. „Ich bin jemand, der sehr auf Realität steht”, sagt der Autor und beherzigt damit einen Rat seines Großvaters. Dem zeigte er als Kind seine allererste Geschichte, die von einem Geist handelte. „Er sagte zu mir, das ist gut und schön, mein Junge. Aber das mit dem Gespenst ist völlig unrealistisch.” Der Grundsatz aus seiner Kindheit gilt für Gernot bis heute: „Wenn die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass etwas so passieren kann, wie man es beschreibt, dann packt es die Leserschaft viel mehr, als wenn ich irgendwelche Zombies auferstehen lasse.”

Handlung wird vorher bis ins Detail durchdacht

Die Geschichte vom Mann in der Grube schrieb der Autodidakt ziemlich schnell, ohne sich vorher allzu viele Gedanken über die Handlung zu machen. Aber: „Ich bin normalerweise ein eisenharter Plotter.” Bei den beiden Romanen, die er bisher veröffentlicht hat, hatte er die Handlung vorher von A bis Z durchdacht, hatte zunächst die Charaktere entwickelt, sich einen Leitfaden zurechtgelegt. Roman Nummer eins „Das Geheimnis der Prophezeiung” wurde 2020 veröffentlicht und beschreibt eine Zeitreise ins antike Rom.

Man muss wissen: Geschichte – insbesondere die Antike – ist Gernots große Leidenschaft. Zu DDR-Zeiten hätte er am liebsten Archäologie studiert. Doch die Studienplatzzahlen waren so begrenzt, die Leistungsanforderungen so hoch, dass er keine Chance bekam. Also las Gernot jede Menge Fachliteratur, beschäftigte sich über Jahre mit der Materie. „Als Autodidakt muss man fleißig sein, dranbleiben und sehr viel lesen.” Während einer Urlaubsreise nach Rom schaute er sich in Ostia abseits der Touristenwege einige Ausgrabungen an und kam mit einer Archäologin ins Gespräch.

Wissenschaftler sprechen altes Latein

Im Roman sprechen die Wissenschaftler, die auf eine Zeitreise gehen, das alte Latein. „Sie müssen es so sprechen, dass sie nicht auffallen, denn sonst würden die Menschen misstrauisch werden. Und das darf definitiv nicht passieren.” Ihr Ziel sei es, nicht in die Zeit einzugreifen, wobei das wiederum eine Illusion sei, findet Gernot. Bei einer Zeitreise habe man immer Einfluss auf das Geschehen. „Zeitreisen sind deswegen eine komplizierte Theorie.” Auch wenn die Geschichte frei erfunden sei, müssen die historischen Details stimmen. Darauf legt Pelle Gernot großen Wert.

Das Interesse am Schreiben entdeckt der Autor schon als Kind. Doch erst mit über 60 veröffentlicht er seinen ersten Roman. Gernot hat einen turbulenten Lebensweg hinter sich. Im Sommer 1989 trampt er mit einem Freund nach Budapest und hat die Chance in den Westen zu gelangen. Ein Mercedes-fahrer, ein Bauunternehmer aus Österreich, hätte ihn mitgenommen. Doch kurz vor der österreichischen Grenze steigt Gernot aus. „Ich habe ihm gesagt: Wenn alle gehen, wird niemand etwas ändern.” In Leipzig nimmt er an den Friedensgebeten teil, geht zu den Montagsdemos und erlebt die friedliche Revolution.

Als gelernter Koch ist er Anfang der 90er Jahre Küchenleiter in der Leipziger Uniklinik – bis diese privatisiert wird. Nach der Wende arbeitet er in verschiedenen Jobs – eine Zeit lang als Sicherheitsmann und Fahrkartenkontrolleur. „Das war nicht unbedingt lustig”, erinnert er sich an diese Zeit. „Es gab Leute, die tickten aus, wenn man sie kontrolliert hat.”

Heute seien die Erfahrungen von damals ihm beim Schreiben von Nutzen, sagt der Autor. Für seinen ersten Roman suchte er 2020 erfolglos einen Verlag – und veröffentlichte den Stoff schließlich im Selbstverlag. „Eine tolle Sache”, findet Gernot. „Man ist als Autor für alles verantwortlich – für den Inhalt, das Cover, die Werbung.”

Das Ganze sei zwar unglaublich viel Arbeit, habe aber auch Vorteile. „Normalerweise ist der Verlag der Scharfrichter. Als Selfpublisher sind es die Leser.” Bei Amazon kann man seine Bücher bestellen – in gedruckter Form oder als E-Book. Leben kann Pelle Gernot vom Schreiben bisher nicht, dafür sind die Abrufe noch zu gering. Neben der Schriftstellerei hält er in Schulen Vorträge über die Antike, bietet außerdem Kurse in kreativem Schreiben und Buchsatz an.

Rentnerdasein kommt nicht in Frage

Trotz seiner 64 Jahre denkt Gernot derzeit nicht an den Ruhestand. „Ich fühle mich fit und hoffe, dass das noch lange so bleiben wird.” Aktuell klingelt sein Wecker fünf Uhr morgens, Punkt sechs sitzt er am Schreibtisch und trifft sich mit anderen Autoren in einem eigenen Zoom-Channel im Internet. „Dann schreiben wir erst mal mindestens anderthalb Stunden.” In dieser Zeit überarbeitet Gernot eigene Texte oder redigiert die seiner Kollegen. „Autoren-Dasein ist Fleißarbeit”, sagt er. „Man muss sich selber disziplinieren. Wenn man das nicht schafft, ist man auf verlorenem Posten.”

Aktuell tüftelt er an einem neuen Buchprojekt, das er gemeinsam mit einer Autorenkollegin angeht. Die Story handelt von einer Frau und den geheimen Ecken des Leipziger Nachtlebens. Biographische Details der Kollegin fließen mit ein, deshalb schreibt sie unter Pseudonym. Es ist das erste Mal, dass Gernot ein Buch mit jemandem zusammen schreibt. „Es ist schwierig, macht aber Spaß.” Man müsse viel kommunizieren, sich aufeinander abstimmen, Aufgaben verteilen – und sich auf einen Schreibstil einigen.

Künstliche Intelligenz nutzt er nicht

Den eigenen Stil zu wahren, das ist ein Thema, das Pelle Gernot stark beschäftigt, weil immer mehr Autoren zum Schreiben ihrer Texte Künstliche Intelligenz (KI) nutzen. Er hat dazu eine klare Haltung: „Ich bin nicht prinzipiell gegen KI. Sie kann uns in vielen Fragen helfen”, sagt der Schriftsteller. „Im kreativen Bereich sehe ich es allerdings kritisch.”

Der Grund: Den eigentlichen Schreibprozess gibt man dann an die KI ab – und könne so keinen eigenen Stil entwickeln. Gernot kritisiert Autoren, die diese Methode nutzen, es aber nicht kennzeichnen. So fehle nämlich die Waffengleichheit.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, versieht er seine Bücher mit einem Sticker, auf dem „Ohne KI” steht. Denn für den Autor ist eines wichtig: „Wenn Pelle draufsteht, dann ist auch Pelle drin. Nicht irgendwas anderes.” Gina Apitz