Im Dachgeschoss des Schalom Begegnungszentrums in der Mauergasse 19a befindet sich eine Erlebnisausstellung, die betroffen macht. Schon der Titel „Versteckt, um zu überleben“ lässt erahnen, dass es hier nicht um eine heile Fantasiewelt geht, sondern um eine wahre Begebenheit.

Es geht um eines der schrecklichsten Kapitel der Menschheitsgeschichte. Es geht um Gewalt gegenüber Menschen, die scheinbar anders sind, um Verfolgung, Vertreibung, Deportation und Tötung von Jüdinnen und Juden zur Zeit des Nationalsozialismus.

Geschichte in Erinnerung halten

„In Delitzsch gab es eine kleine jüdische Gemeinde, etwa 20 Familien. Auch sie wurden während der NS-Zeit verfolgt, vertrieben und umgebracht“, weiß Jens Rudolph, einer der Initiatoren der Ausstellung. „Damit sich diese unmenschliche Ausgrenzung nicht wiederholt, wollen wir in unserem Begegnungszentrum diesen unheilvollen Abschnitt der deutschen Geschichte anschaulich und nachempfindbar in Erinnerung halten.“

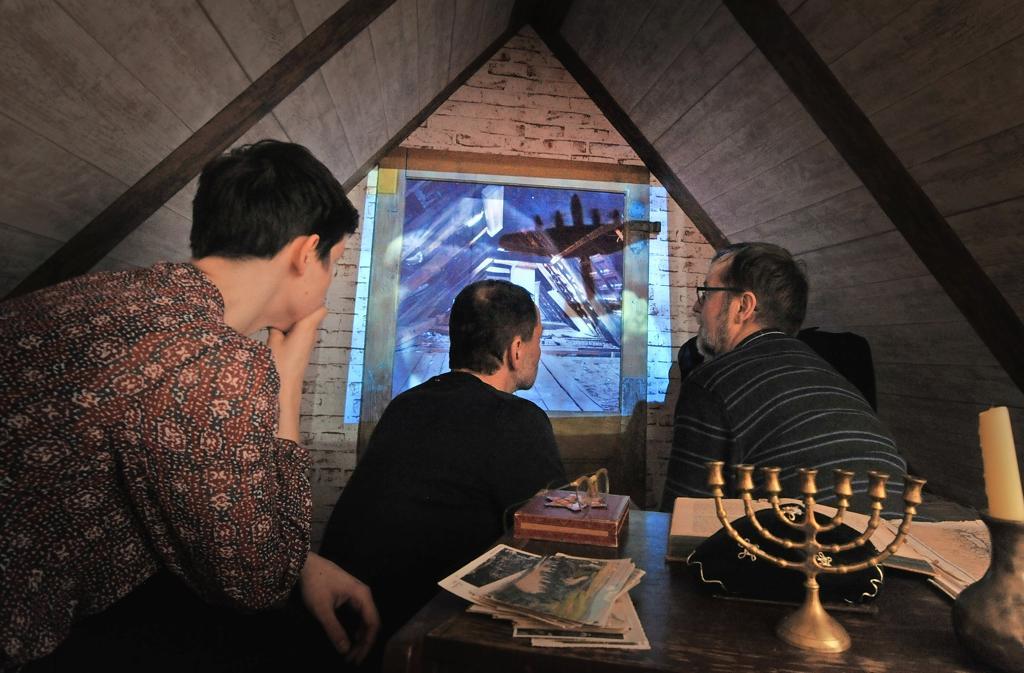

Um das erleben zu können, betritt man einen Dachboden, der überall in Deutschland in den 1930er-Jahren so hätte aussehen können. Eine Wäscheleine, Kartons mit allerlei Krimskrams und – hinter einer Kommode verborgen – ein Versteck. Ein winziger Raum mit Dachschräge und ohne Tageslicht bildete zur NS-Zeit eine der wenigen Überlebenschancen für Jüdinnen und Juden. „Wir haben für die Ausstellung diesen Raum, dem aus den Tagebüchern Anne Franks nachempfunden“, erzählt Melanie Beier, die die Führungen leitet.

Bedrückende Zeitreise

„Wer zu uns kommt, muss sich verstecken, um zu verstehen. Wir schließen die Tür der Kommode von innen, löschen das Licht und müssen leise sein, denn draußen ist Gepolter zu hören“, beginnt sie die Zeitreise zurück in die Vergangenheit.

Was dann folgt, nimmt jeder anders wahr. Man hält die Luft an, das Herz schlägt schneller. Angst. Wer ist das nebenan? Haben sie uns gefunden? Hinzu kommen eingespielte Geräusche, die diese ausweglose Lage noch einmal eindringlich verdeutlichen. „Unsere Besucherinnen und Besucher sollen sich in diese damals heikle und beklemmende Situation versetzen können: Wie geht es einem, der sich in Todesangst versteckt? Wie lebt man auf solch engem Raum?“ Die eigenen Gefühle bilden dabei den Rahmen des Erlebens und Erahnens. „Darüber vermitteln wir das Wissen über die damalige Zeit, was Juden sind, was sie ausmacht und wie schwierig sie es hatten“, sagt sie.

Trauriges Kapitel der Delitzscher Geschichte

Die Erlebnisausstellung ist keine klassische Ausstellung, betont Jens Rudolph. „Sie ist konzipiert für kleine Gruppen, die wir durch die zwei Etagen führen.“ Vor allem Schulklassen besuchen die Ausstellung. Es gibt keine langen Beschreibungstafeln. „Wir kommen mit den Besucherinnen und Besuchern direkt ins Gespräch und führen einen intensiven Diskurs über Flucht und Vertreibung, denn das ist auch Teil unserer Delitzscher Geschichte“, beschreibt er.

Regionale Informationen dafür hat das Begegnungszentrum vermacht bekommen. Der ehrenamtlich engagierte Günter Wagner hat zur Geschichte des Judentums in Delitzsch recherchiert und einiges zutage gefördert. „Seine Aufzeichnungen beziehen wir in Führungen mit ein. Dadurch können wir regionale Einblicke geben, über die Menschen vor Ort erzählen“, so Jens Rudolph.

Ein Beispiel: „In der Breiten Straße in Delitzsch wohnte die jüdische Kaufmannsfamilie Jacobsohn. Sie war sehr gut integriert, aktiv in Sportvereinen und unterstützte andere Delitzscher Familien. Aber die Einwohner haben sich dennoch gegen die Familie gewandt und während der Reichspogromnacht deren Wohnung zerstört und geplündert, sodass die Familie aus Angst floh.“

Unwissenheit bei vielen

Was er und sein Team in den Führungen erleben, sei oft Unwissenheit über das Thema Antisemitismus. „Es ist wichtig, darüber aufzuklären, darüber zu reden, damit es nicht in Vergessenheit gerät und so etwas auch nicht wieder passiert“, sagt Jens Rudolph. Es gehe ihm nicht um Schuldzuweisungen. „Aber alles fing klein an und wurde in seinen Dimensionen immer größer und verheerender. Wir wollen daher zeigen, wo Ausgrenzung anfängt und hinführen kann, aber auch, was man dagegen tun kann.“

Alles begann mit einem Jugendtreff

Dass es das Schalom Begegnungszentrum in seiner heutigen Form gibt, bedarf laut Jens Rudolph eines kleinen Exkurses. Seit 1990 wohnt er in Delitzsch und hat 1993 hier in der Mauergasse den ersten Jugendtreff aufgebaut. Mit ihm wuchs die Jugendarbeit – als Folge eröffnete 2002 im selben Gebäude das Familienzentrum, das er seither mit verantwortet. 2010 kam die Jugendberatung dazu, die Melanie Beier seit Beginn an unter ihren Fittichen hat, und 2014 die mobile Jugendarbeit, die Linda Scherbaum betreut. „Vor zwölf Jahren haben wir mit dem Schalom Begegnungszentrum diesen vier Säulen ein Dach aufgesetzt – unter der Trägerschaft der freikirchlichen Gemeinde.“

Vier hauptamtliche Kräfte beschäftigt das Begegnungszentrum. Hinzu kommen zehn Ehrenamtliche, die Projekte punktuell unterstützen.

Mit Begegnungszentrum ein Zeichen setzen

Warum gerade 2013 das Begegnungszentrum eröffnete, erklärt er so: „Zu der Zeit wollte die NPD ein Schulungszentrum in der Stadt aufbauen. Da haben wir uns überlegt, etwas dagegen zu setzen.“ Viele Ideen kamen zusammen, um die Thematik „Antisemitismus“ anzugehen. „Wir wollten das Wissen aber nicht über Vorträge in Schulen vermitteln, sondern auf erlebnisreiche Weise zum Nachdenken anregen“, berichtet er.

So sei der Gedanke eines Begegnungszentrums entstanden mit Ausstellung und dem Ziel, dass „Bürgerinnen und Bürger sich weiterhin ins Geschehen der Stadtgesellschaft einmischen und das Bild der Stadt zum Nutzen aller mitgestalten“.

Als Namen wählten sie „Schalom“ – ein hebräisches Wort, das „Frieden“ bedeutet und im Judentum auch als Grußwort verwendet wird. „Ursprünglich wollten wir uns ‚Anne-Frank-Zentrum‘ nennen, aber das ging rechtlich nicht. Da wir aber das Gedenken an Anne Frank nicht aufgeben wollten, kam dann der Zusatz ‚in Erinnerung an Anne Frank‘ hinzu.“ Als Begrifflichkeit etwas sperrig, aber auch Teil der Delitzscher Geschichte. Denn in der Loberstadt gab es lange einen Anne-Frank-Kindergarten. Dieser wurde zwar 1993 im Rahmen eines Trägerwechselns umbenannt, „aber dank des Begegnungszentrums bleibt Anne Frank doch in Delitzsch erhalten – auch wenn sie nie hier war.“

Wichtig ist Jens Rudolph zu erwähnen, dass das Hauptaugenmerk der täglichen Arbeit auf der Familien- und Jugendarbeit liegt. „Die Ausstellung machen wir nur nebenbei, aber mit viel Herzblut und weil wir es wollen“, sagt er. Denn es sei gerade in heutiger Zeit wichtiger denn je, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und gemeinsam offen gegen Ausgrenzung zu agieren. Nannette Hoffmann

Öffnungszeiten der Erlebnisausstellung nach vorheriger Anmeldung unter Telefon 034202 329330. Mehr Infos zum Begegnungszentrum und seinen Angeboten online unter www. efg-delitzsch.de